当記事では、細菌の形態や構造、機能について解説します。

細菌の形態

大きさ

細菌の大きさは約0.5~30μm。大部分の細菌は1~5μm程度の大きさです。

1μm(マイクロメートル)は0.001mm。30μmあったとしても、とても肉眼では確認できません。

形

細菌は種類によって形が異なります。

球菌と呼ばれるものです。丸みを帯びており、正円形や三角形、ソラマメ形などがあります。

杆菌と呼ばれるものです。棒状で、菌の末端が丸みを帯びているもの、直角を成しているもの、紡錘形のものなどがあります。

らせん菌と呼ばれるもので、ビブリオ属の菌やスピロヘータなどがこれにあたります。

空間配列

細菌は種類ごとに特徴的な空間配列をなす場合が多くあります。

球菌では、下記のような空間配列が知られています。

- ブドウ球菌:ブドウの房状になっている

- レンサ球菌:数珠のように連なっている

- 双球菌:2個ずつ向かい合っている

- 四連球菌:4個ずつ向かい合っている

- 八連球菌:8個ずつ向かい合っている

杆菌では、下記のような空間配列が知られています。

- 連鎖状の配列

- L、Y、V、Wの文字のような配列

- 銅線をより合わせたような配列

細菌の構造と機能

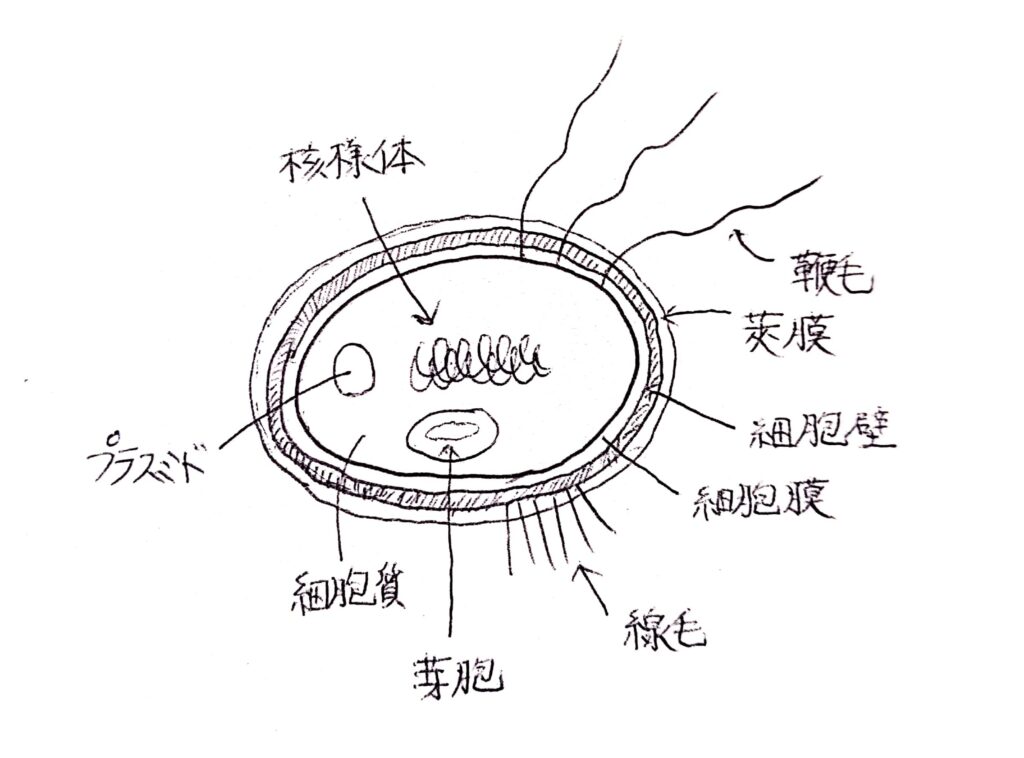

細菌の構造をひとまとめにすると、下図のようになります。

※すべての菌がすべての構造物を持つわけではありません。

すべての細菌が持つ構造物は下記のとおりです。

- 細胞壁

- 細胞膜

- 細胞質

- 核様体(染色体)

菌の種類によってはさらに、下記の構造物を持ちます。

- 莢膜

- 鞭毛

- 線毛

- プラスミド

- 芽胞

細胞壁

細菌の細胞壁は、グラム陽性菌とグラム陰性菌で異なる構造・成分からなっています。

※グラム染色については「細菌の染色性」で解説しています。

| グラム陽性菌 | 厚いペプチドグリカン層+タイコ酸+リポタイコ酸 |

| グラム陰性菌 | 薄いペプチドグリカン層+リポ多糖+リポタンパク質 |

グラム陰性菌の細胞壁の外側には、リポ多糖(LPS)で構成された外膜があります。外膜のリポ多糖(LPS)はO抗原(菌体抗原)とも呼ばれ、内毒素の作用を持ちます。

また、外膜と細胞質の間には、低分子物質を通すポーリンと呼ばれるタンパク質の穴があります。

細胞膜

細胞膜は私たち真核生物と同じようにリン脂質でできおり、半透過性です。

グラム陰性菌の場合、内膜と呼ばれています。

細胞質

細胞質内には、下記の構造物や分子が存在します。

- リボソーム

- mRNA(伝令RNA)

- tRNA(転移RNA)

- 酵素タンパク

※RNA:リボ核酸

リボソームはRNAとタンパク質の複合体です。ここでタンパク質の合成が行われます。

mRNAは伝令RNAとも呼ばれ、タンパク質の合成に関わっています。

DNAの塩基配列をコピーし、リボソームに伝えます。

tRNAは転移RNAとも呼ばれ、これもまたタンパク質の合成に関わっています。

mRNAによってリボソームに伝えられたDNAの塩基配列を読み取り、それに対応するアミノ酸を運んできます。それによりタンパク質が合成されます。

タンパク質合成に関わる酵素や、物質代謝に関わる酵素などが存在します。

核様体

核様体は、細菌がもつ環状の二本鎖DNAのことです。

私たち真核生物の「核」と同義ですが、細菌は核膜を持たないため、DNAがむき出しの状態で存在します。

莢膜

莢膜は多糖またはタンパク質からなる膜で、細胞壁の外側を包んでいます。

莢膜はK抗原とも呼ばれます。抗食菌作用(貪食細胞からの攻撃に抗う)があり、毒力が強いのが特徴です。

莢膜を持つ菌には下記のようなものがあります。

- 肺炎球菌

- 肺炎杆菌

- 炭疽

- ペスト菌※

※ペスト菌の莢膜はタンパク質性で、エンベロープと呼ばれています。

鞭毛

鞭毛はタンパク質の毛のようなもので、運動性のある細菌に1本~数十本付着しています。その数や付着している位置は、菌の種類ごとに決まっています。

形はコイル状で、回転することで走化します。また、細胞への付着にも利用され、H抗原とも呼ばれます。

線毛

線毛もタンパク質性の毛のようなものですが、鞭毛よりも細く、数が多いのが特徴です。

形状は直線的で、運動性はありません。

線毛には「定着線毛」と「接合線毛」があり、それぞれ下記の役割を担っています。

| 定着線毛 | 生理的排除機構がある組織の表面に付着する(例:消化管、尿管) |

| 接合線毛 | 細菌同士で遺伝子を受け渡しする |

プラスミド

プラスミドは核様体から離れたところに存在する小さなDNA分子です。生存に必須な遺伝情報ではなく、その細菌にとって有益な遺伝情報を持っています。

薬剤耐性菌は、プラスミドが持つ薬剤についての遺伝情報が子孫の細菌に受け継がれることで作られます。

プラスミドには「Rプラスミド」「Fプラスミド」「病原性プラスミド」などがあります。

| Rプラスミド | 薬剤耐性遺伝子を持つ |

| Fプラスミド | 接合によりほかの菌に移動する |

| 病原性プラスミド | 毒素遺伝子を持つ |

芽胞

芽胞は細菌に元からある構造物ではなく、発育環境が悪化したとき、生命維持のために形成されるものです。

芽胞が作られると細菌は休眠状態になり、増殖しません。しかし、再び発育環境が良好になると元の状態に戻り、増殖を再開します。

芽胞を形成した菌は、熱や乾燥、薬品などに強い抵抗性を示します。これを死滅させるには、高圧蒸気滅菌器(オートクレーブ)で「2気圧・121℃・20分」の加熱が必要です。

芽胞を形成する病原菌には、下記のものがあります。

- 破傷風菌

- ボツリヌス菌

- ウェルシュ菌

- 炭疽菌

- セレウス菌

これらの菌はすべてグラム陽性菌です。自分で語呂合わせを作ると覚えやすいですよ。

細菌の染色性

細菌はグラム染色法によって紫色か赤色に染色されます。色が分かれるのは細胞壁の構造の違いのためです。細菌を染色することにより、観察を容易にします。

染色の手順を簡単に説明すると、下記のようになります。

- クリスタルバイオレットで染色

- ルゴール液で媒染(染料を定着させる)

- エタノールで脱色

- サフラニンで染色

- 観察

※火炎固定や水洗・乾燥などの細かい手順は省略しています。

クリスタルバイオレットがエタノールで脱色されなければ、サフラニン染色後は紫色になります。一方、クリスタルバイオレットがエタノールで脱色されれば、サフラニン染色後は赤色になります。

紫色:グラム陽性菌

紫色に染まる細菌は、グラム陽性菌と呼ばれています。細胞壁のペプチドグリカン層が厚いため、クリスタルバイオレットが定着し、サフラニンで染色すると紫色になります。

赤色:グラム陰性菌

赤色に染まる細菌は、グラム陰性菌と呼ばれています。細胞壁のペプチドグリカン層が薄いため、クリスタルバイオレットが定着せず、サフラニンの赤色に染まります。

まとめ

「細菌の形態・構造・機能」について、要点をまとめます。「」内の語句が特に重要です。

- 大部分は「1~5μm」程度の大きさ

- 形には「球状」「杆状」「らせん状」がある

- 特徴的な空間配列がある

- 基本構造物は①「細胞壁」②「細胞膜」③「細胞質」④「核様体(染色体)」

- 種類によっては①「莢膜」②「鞭毛」③「線毛」④「プラスミド」⑤「芽胞」を持つ

- 細胞膜は「リン脂質」で構成される

- 細胞質内には「リボソーム」「mRNA」「tRNA」「酵素タンパク」が存在

- 染色体は「環状の二本鎖DNA」で、むき出しの状態で存在(=核膜がない)

- 莢膜は「抗食菌作用」を持ち、「K抗原」とも呼ばれる

- 鞭毛は「走化性」や「細胞への付着」に関与し、「H抗原」とも呼ばれる

- 線毛は「組織への付着」や「細菌同士の遺伝子の受け渡し」に関与

- プラスミドは「染色体から分離して存在する遺伝情報を持つ分子」

- プラスミドには「薬剤耐性」や「病原性」などに関わる遺伝情報を持つものがある

- 芽胞は「発育環境が悪くなると菌体内に形成されるもの」で「熱・乾燥・薬品に強い」

- 芽胞を完全に死滅させるには、「高圧蒸気滅菌器で2気圧・121℃・20分間の加熱」が必要

- グラム染色で「紫色」に染まるのは「グラム陽性菌」

- グラム染色で「赤色」に染まるのは「グラム陰性菌」

- グラム染色で色が分かれる理由は「細胞壁の構造が違うから」

- グラム陽性菌の細胞壁は“厚い”ペプチドグリカン層を持つ

- グラム陰性菌の細胞壁は“薄い”ペプチドグリカン層を持つ

- グラム陰性菌の細胞壁の外側には「外膜」がある

- 外膜成分の「リポ多糖(LPS)」は「O抗原」とも呼ばれ、「内毒素」の作用を持つ

- グラム陰性菌の細胞膜は「内膜」と呼ばれる