真菌の分類についてのまとめ。

有性生殖の方法による分類

真菌は有性生殖の方法(有性胞子のつくられ方)で下記の3つの門に分類される。

- 子嚢菌門

- 担子菌門

- ムーコル門

子嚢菌門

子嚢胞子を形成する真菌。菌糸に隔壁をもつ。多くの病原真菌がこれに属する。

担子菌門

担子胞子を形成する真菌。菌糸に隔壁をもつ。キノコや担子菌系酵母がこれにあたる。

ムーコル門(接合菌類)

有性胞子として接合胞子を形成し、無性胞子として胞子嚢胞子を形成する真菌。菌糸に隔壁をもたない。

ムーコル門に属する菌を便宜的に「接合菌類」と呼ぶことがある。

増殖形態による分類

真菌には増殖形態(個体の大きさや数を増やすときの形態)による分類もある。便宜的に、下記の分類が用いられる。

- 糸状菌

- 酵母

- キノコ

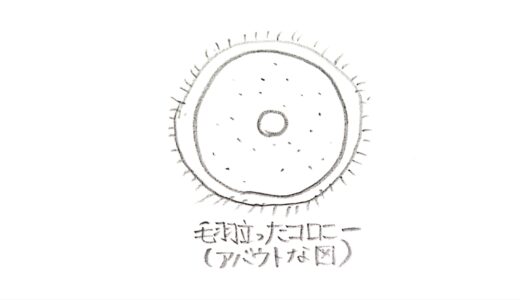

糸状菌

糸状菌は、俗に言う「カビ」のこと。菌糸が先端を伸ばして成長し、肉眼的には毛羽立ったような形状のコロニーをつくる。

菌糸に隔壁をもつものと、もたないものがある。

酵母

酵母は出芽によって娘細胞を形成し、増殖する真菌。肉眼的には白色~クリーム色のコロニーをつくる。形状は球形や楕円形など、丸みを帯びている。クリプトコッカス・ネオフォルマンスのように、莢膜をもつ菌種もある。

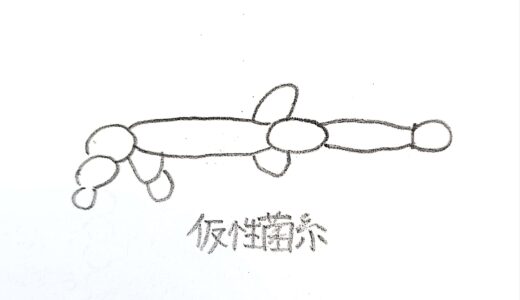

娘細胞が棍棒状に連なって菌糸のような形になったものを「仮性菌糸」という。カンジダ属の真菌によくみられる。

キノコ

大型の子実体(担子器果)をつくる真菌。子実体は、キノコの傘の部分にあたる。ごく一部の菌種がヒトに感染する能力をもつ。

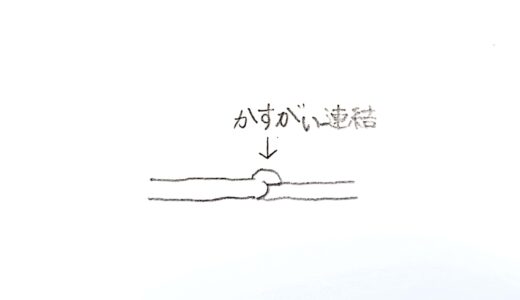

菌糸は隔壁をもち、隔壁部にかすがい連結をつくることがある。

まとめ

真菌の分類には、有性生殖の方法によるものと、増殖形態によるものがある。

有性生殖の方法による分類では「子嚢菌門」「担子菌門」「ムーコル門(接合菌類)」に分けられ、増殖形態による分類では「糸状菌(カビ)」「酵母」「キノコ」に分けられる。